第10回#1 「読むこと」を情熱と技術で支援する(上)

早くからDAISY(注)機器の開発とDAISY教材の製作支援に取り組んでこられたシナノケンシは、元々は絹糸紡績から始まり、モータ事業に軸足を置く会社である。そのシナノケンシが障がい者支援を手掛けるようになった経緯には、必然があったと感じられる。DAISYの策定から教材作成支援にかける情熱を西澤さんにお聞きした。

(インタビュアー:CIEC会誌編集長 中村泰之、CIEC会誌編集委員 武沢護)

(注)DAISY:Digital Accessible Information Systemの頭文字でアクセシブルな電子書籍の国際標準規格です。DAISY録音図書の特徴としては、

・目次から読みたい章や節、任意のページに飛ぶことができる

・MP3などの圧縮技術で一枚のCDに50時間以上も収録が可能

・マルチメディアDAISY図書は音声にテキスト、画像を同期させることができる

などがあります。

※ Special第10回は、CIEC会誌『コンピュータ&エデュケーション』(Vol.40)の巻頭INTERVIEW(pp.3-11)を、2号(上・下)に分けてお送りします。今回はその「上」です。

絹糸紡績からモータ、そして福祉支援機器へ

本日は、よろしくお願いします。

ご承知のように2016年の4月から障害者差別解消法が施行されて国立大学では障がい学生を支援するのは義務になり、ただし私立は努力義務なのですけれども、私は特別支援学生のICTの授業ももっていましたので、『コンピュータ&エデュケーション』誌で関連の特集を組むことになり、また、昨年5月の東京のビッグサイトでの教育ITソリューションEXPOや6月のNEW EDUCATION EXPOでブースを出されていたシナノケンシさんのお話を伺いたいと思って参りました。

隣に、実は資料館ということで絹糸紡績の時代の歴史的建物と資料がありまして、なぜ『ケンシ』というあたりのところを池田(シナノケンシ株式会社 グローバル事業推進本部 グローバル人事・総務グループ 人事チーム チームマネージャー)からお話させていただこうと思っております。

創業は1918年になります。あと2年で100周年を迎える会社でございます。今西澤が申し上げた『ケンシ』というのは、漢字で書きますと『絹糸』と書きまして、創業は信州信濃から信濃をとって信濃絹糸紡績株式会社という絹糸紡績から始めた会社でございます。その絹糸紡績に関する資料館がありますので、そちらで絹糸についてもう少し詳しく説明させていただきたいと思います。その後50年ほどして、モータに事業転換を図るとともに社名もカタカナのシナノケンシに改称しております。そのモータを今も続けているという状況でございますが、モータというのは色々な技術が必要でございますので、その技術を使ってモータという部品だけじゃなくて、完成品を作ろうじゃないかということで様々な製品を、モータを軸にして作ってきております。モータは様々な分野で使われておりまして、最近ですと自動車関係とか、医療関係といったところに使われております。当社の事業の大体9割がモータの事業でございます。残りの1割が学習支援で、一部こういったハイスピードカメラのような製品も作っております。もともとはモータから派生してテープデッキを作っていたのですが、カセットからCDに市場が変わるとCDを回すターンテーブルを作り始めました。その後、CDのBGM機器とか、CD-ROMドライブを作っておりました。そのようなことをしているうちに、当時の厚生省から、視覚障がい者支援の読書機を作ってみないかという話が舞い込んできまして、取り組み始めたのが、学習支援へと繋がるきっかけでございます。

今お話を伺っていると、最初モータ事業から始まって、そこからCDドライブ、次にメディアそしてソフトウェアという、自然なつながりがありますね。

そうですね、モータに注力しているというところですが、福祉支援機器としても継続してやっていく方針です。それでは資料館をご案内します。

(資料館見学)

世界初の視覚障がい者向けデジタル読書機の誕生

ではさっそく、福祉関係のお話をお願いします。

なぜ絹からモータ、そしてモータから視覚障がい者向けの読書機と変遷してきたのかを最初に紹介したいと思います。なお、この読書機の開発製品化の取り組みについては、内閣府主催による「平成24年度バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」において、内閣総理大臣賞をいただくことができました。視覚障がい者向けの読書というと、私どもは点字図書がすべてだと思っていましたら、実は約9割の視覚障がい者の方たちは音声で読書をされているということを知りました。そしてこの状況は日本だけではなくて基本的に海外も同じような状況になっています。録音図書の歴史としては、実はアメリカに先例があり、LPレコードという形で、両面で1時間音声に吹き込んだものを貸し出すというサービスが始まったのが1932年だそうです。その後オープンリールの時代を経て、1970年代にはカセットテープでサービスが行われておりました。私どもが厚生省からお声がけをいただきました1993年には、音楽市場はカセットテープから一気にCDへ変わっていました。カセットテープは、容易に想像できると思うのですけれど、一種の絵巻物語なので、聞きたいところが探せないのですね。例えば学習ですと、何ページを見ましょうといったときに一生懸命テープを早送りしなくてはいけないのですが、デジタルであれば一発ですぐ飛んでいけますよね。ということで、どうして視覚障がい者のサービスだけが旧態依然としたカセットテープかという気運が高まっていた時に、この厚生省の専門官の方が、どういうわけかシナノケンシがCDを使った業務用BGMの機械をやっているというのを聞きつけたのです。BGMもCDに切り替わってきていまして、私どもが開発した業務用BGMには二つ大事なポイントがありました。一つはともかく壊れないというタフなことですね、それから二つ目は長時間を実現するということです。お店の人が一時間で最初の曲に戻ってしまうのでは飽きてしまうし、入れ替えたりするのも手間なので、ともかく長時間安定的に再生できる機械が必要でした。そこで、CD-IというフォーマットでCD一枚に8時間、モノラルですけれども、FM放送並みの音質で入れられるという技術を私どもで開発しました。オーサリング、エンコーダーシステムとともに、お納めしていたというのを専門官の方がお聞きになられたのです。

厚生省の方々は、やはり視覚障がいの問題意識を持っていたのですか?

そうなのです。そういう問題意識を持っていて,デジタル化をどこかやってくれるところはないかと。

ほとんど偶然みたいなものですね。

そうですね。何故シナノケンシにお話が来たのかは定かではなく、多分、大手の電機メーカーさんにもお話は持っていったと思うのですけれども、おそらく、これは想像でしかないのですが、やはり市場の規模とかそういったことをお考えになったのではないかなと。しかし私どもは、たとえ国内の視覚障がい者の市場が小さくても、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ諸国集めれば、10倍とか20倍に規模が大きくなりますので、最初から国際的に束ねて通用する業界標準を作って、視覚障がい者の方々に安価な形で、10万円を超えるようなものではだめなので、最初から4万円以下という目標を決めて、このプロジェクトを開始したのが1993年になります。国際図書館連盟という国際団体があるのですが、その中に盲人図書館セクション(LBS)という視覚障がい者に特化した専門図書館部会がありまして、その議長が河村宏さんという方で、現在は、DAISY規格を開発・維持している国際団体であるDAISYコンソーシアムの会長を経て、理事を務められています。この方を通じて、例えばアメリカの点字図書館の館長さんとかイギリスの点字図書館の館長さんとかそれぞれの国での有力な団体のトップの人をご紹介いただいて、マーケティングを1995年にかけて、私どもでやらせていただくことができました。

じゃあDAISYというのは、この当時からもうあったのですね。

そうですね。この当時に作ったというのが正しいですかね。それで、マーケティング活動の結果、どうやら、聞きたい場所がすぐ探せない、かさばるという不満がCDを使って音声を圧縮して入れれば、瞬時に聞きたいところにいけるし、CD一枚で長時間可能です。当時MP3とかが出始めたときなのですけど、それらの新しい圧縮方式を使えばいけるのではないかという、技術的なメドもついてきましたので、市場性はあると考えました。世界を束ねればそこそこ大きな市場になりそうだということです。そしてあとは私どもが持っているCDを回す技術とか読み取る技術とか音声を圧縮する技術を組み合わせれば、実質的には何か実現できそうだなと。

それが先ほど資料館で拝見した初代機ですか。

初代機につながります。実はこのあとすんなりと初代機にはいかなくて、コンセプトは固まったのですけど、カセットテープ機とは違いCDというデジタルの機械で、録音図書を入れたものがどんなユーザーインターフェイスを持つべきか、という先例が世の中にありませんでした。それじゃあ自分たちで作ってしまおうということで、とりあえず試作機を作って、あなた方の欲しいものはこんなものでしょうかというような形で市場に提案しました。これが初代の試作機なのですけれど、動くモックアップを作りまして、実はこれ単独では動かなくてこの下にCDドライブを付けて、将来このワンパッケージに入りますという形で、ご提案しました。ここに入っている機能は今のDAISYの再生機の中で基本的に使われている機能がほぼ、実現されています。

原型みたいなものですね。

はい、そうですね。プロトタイプをお客様に触っていただいたところ、あ、これが欲しかった、と。とてもいい手ごたえを得たというのが最初でした。そして、国際標準を作ろうという話になりまして、私どもとしては、再生機の提供等で縁の下でお手伝いをすることにしました。ちょうどそのときに、スウェーデンのラビリンテンという会社がスウェーデンの国立録音点字図書館(当時tpb、現在はMTMに改称)から委託を受けてDAISYという基本コンセプトを開発していることがわかりました。その出会いがありまして、シナノケンシはハードウェア、再生機をつくり、ラビリンテン社がオーサリングソフトをつくる、ということになりました。

当時、ちょうどWindows95が登場していましたね。

はい。大がかりな100万円、200万円というオーサリングシステムでなくても、汎用のパソコンを使ってソフトで作れるというところが見えてきた時代で、ラビリンテン社とタッグを組んでやりましょうということになったのです。そして、国際的なフィールドテストといわれていますけど、世界30ヶ国くらいにご参加いただいて、このDAISYは視覚障がい者の読書環境をこれから担っていくものとして最適であるという結果が得られました。そして、デファクトの国際標準ということで決まったのが97年です。で、それを受けましてさっきちょっと出てきました……。

初代機ですね。

はい。TK-300という名称で1998年に初代機が登場したという形になります。それで、初代機の登場の後としては、お客様の声をいろいろお聞きしながら、例えば録音ができるものが欲しいということでPTR1が生まれています。

(シナノケンシ株式会社 福祉・生活支援機器ビジネスユニット 営業課 企画・営業) やはり、紙のメモを取るのは視覚障がい者の方には難しいので、テープレコーダで録音されていました。それを検索ができるDAISYで録音したいというご要望がありました。

DAISYを育てた自負

あともう一つはやはりCDという物理的な自縛がありますので、ちょうど半導体メモリも非常に安価になってきましたので、登場したのがこちらの今ご覧いただいているポケット型の機種になります。で、この辺の時代の製品になってきますと、WiFiが内蔵してあります。インターネットに直接繋がって、2010年にサービスインした「サピエ図書館」というオンラインのバーチャルな図書館から、DAISYオンラインプロトコルというDAISYコンソーシアムが決めているプロトコルで図書を配信できるようにすることを2011年に始めました。これで、利用者が自分の聞きたい本を選んでダウンロードしたり、ストリーミングで再生しながら、インタラクティブに自宅で24時間いつでも聞くことができるようになりました。

これは日本の図書館ですか。

はいそうです。理想的な読書環境というものの実現に、私どもが寄与できているのではと思っています。

サピエ図書館には、どういう分野がどのぐらい収められているのでしょうか。

7万タイトル以上が利用できます。文学系など、余暇を楽しむものが多いでしょうか。あと専門書としては、鍼灸、あんま、マッサージなどの医療系などです。また、週刊誌や月刊誌の定期配信も行われています。

音声図書にするための録音は、ボランティアなどでおこなわれているのでしょうか。

そうですね。音訳のボランティアの訓練というと大げさかもしれませんけど一年くらいの養成コースがあります。

音訳っていうのですね。

はい、音声に訳すということで。音訳では感情を込めればいいというものではないので、文字を淡々と利用者の方に伝える、つまり自分たちは透明でなければいけないというお考えもあるようです。でも結構大変なのは誤読防止ですね。誤読がないように、読み始める前には人名・地名辞典とか専用の辞典でしっかりと下調べをしてから音訳をします。

同音異義語というか、同じ発音で意味の違うようなところって結構大変でしょうね。

はい。その場合も多分音訳のテクニックとして、しゃべった後に、なになにの、とか漢字の説明を加える場合もあると思います。こういうのは、文学作品はあまりそこまで要らないとしても、いわゆる学習とか専門的な知識を得るときにはそのような配慮が必要になってくることもありますね。

では、実際に音訳を聞いていただきましょう。

〜サンプルを流す〜

こんな形で、あまり感情は入れないで読まれます。

読み方や製作方法の基準があると聞いています。

スピードなどの制限もあるのでしょうね。

そうですね。ただスピードは再生機で任意に変えられまして、結構みなさん速く聞かれています。3倍速だったり。最近の傾向をお話ししますと、従来は音声DAISYといわれ、音声ファイルだけでDAISYが構成されていたのですけど、最近は早くDAISY化して欲しいとの要望に応えるため、テキストDAISYというテキストファイルのみで構成されたDAISYのニーズが高まりつつあると聞いています。テキストDAISYに音声はついていないので、利用者は保有する再生機器の音声合成機能を使って聞きます。そして、テキストファイルがあるので、もとの漢字を個別に読み上げて確認することもできます。録音というのはリアルタイムでしかできませんので、小説ですといわゆる文庫本のもので10時間くらいの録音長になります。そうすると最低10時間の録音が必要なのですが、言い間違いとか、雑音が入ってしまったとかで、現実には10時間の成果物を得るのに倍の20時間ほど録音しなくてはいけないと言われています。20時間ぶっ通しで録音はできないので、せいぜい1回あたり2時間となると、少なくとも10回ぐらいに分けて録音しなくてはいけないことになります。ボランティアの方が毎日2時間ずつ録音できるかというとそれも厳しいので、1冊仕上がるのに数ヶ月とか半年とか、校正も含めるとかかってしまいます。これが音声DAISYですけれど、テキストDAISYですともっと早く、例えば1ヶ月以内にできる可能性があると聞いております。

読み上げを音声合成で自動化してしまうということはできないのですか。

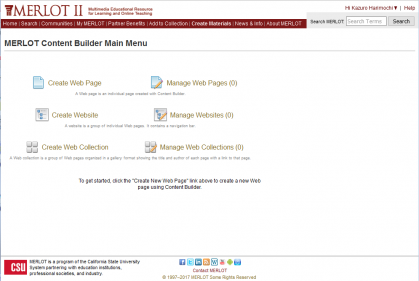

それも可能です。後でご紹介しますが、当社では製作ツール、つまりオーサリングツールを開発しております。そこには音声合成エンジンが入っていますので、肉声で録音してもいいですし、音声合成を使ってもいいですし、また両者を組み合わせたハイブリット方式もご案内をしています。

以上、何故福祉の分野をやるようになってきたのかという流れをご紹介しました。DAISYの応用が視覚障がい者向けということで当初スタートしたのですけど、2000年代に入りまして、ディスレクシアの方をはじめとする、視覚的には見えても頭脳の文字処理のところで困難を持つ方が、テキストと音声が同期して提示可能なマルチメディアDAISY方式があると非常に読みの負担が減って、理解が進むということを聞くようになりました。そこで、是非私どもの持っているDAISYの色々な技術でお役にたちたいという思いがございます。これが文部科学省の委託事業につながってきております。

この続きは「第10回#2 「読むこと」を情熱と技術で支援する(下)」をご覧ください。