![]()

インタビューを受けるTERADA.LENON宮崎拓也氏

CIEC団体会員でもある株式会社TERADA.LENONは、クリッカー(注1)を専門に扱うベンチャー企業である。クリッカーは大きく「設置型」「ハンディ端末型」「スマートフォン利用型」の3つに分類される(注2)。このうち同社が取り扱っているのは、「設置型」と「ハンディ端末型」である。これら2つのタイプは「スマートフォン利用型」に較べて割高であるというデメリットがある。しかしTERADA.LENON社は着実に業績を伸ばしている。今回のインタビューでは、その躍進の背景について同社営業部の宮崎拓也氏にお聞きした。また、宮崎氏はインタビュアーの大学(産業能率大学)の卒業生でもあるため、ICTを活用した教育ビジネスを就職先として選択した経緯や、ITベンチャー企業という外の視点から見た大学教育の現状とその課題についても話をうかがってきた。

(インタビュアー:CIEC広報・ウェブ委員会 古賀暁彦)

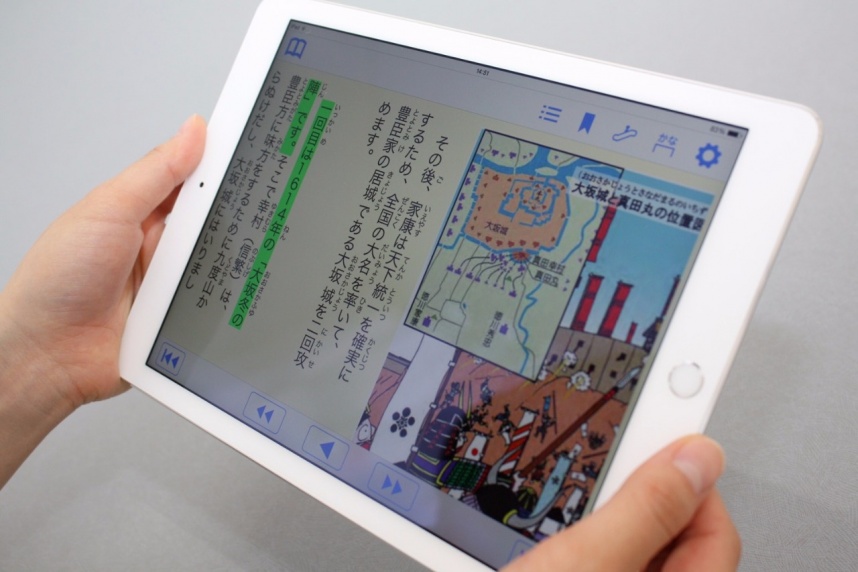

(注1)クリッカー:クリッカーとは、授業の最中教員の提示する選択式問題等に対し、学生がテンキー付きの端末等を経由して解答を送信するシステムの総称である。大学教育においては数年前より徐々に導入されるようになっており、大教室等での一方的な講義を双方向型の授業に変えるツールとして期待が高まっている。

![]()

設置型ステッカー

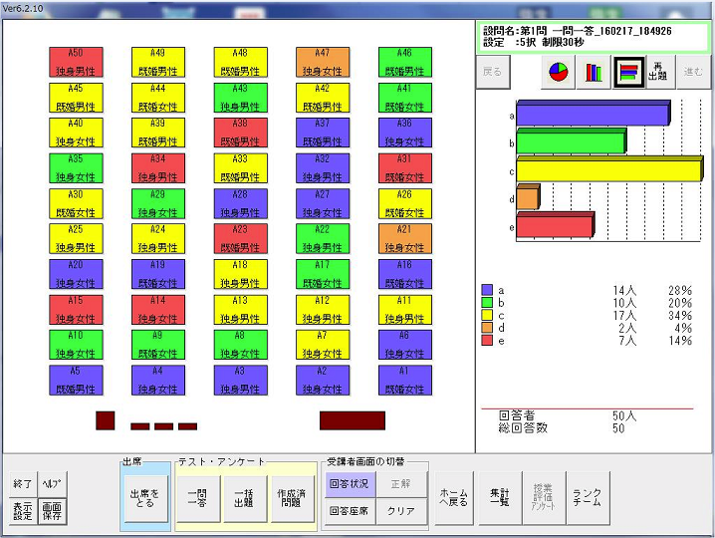

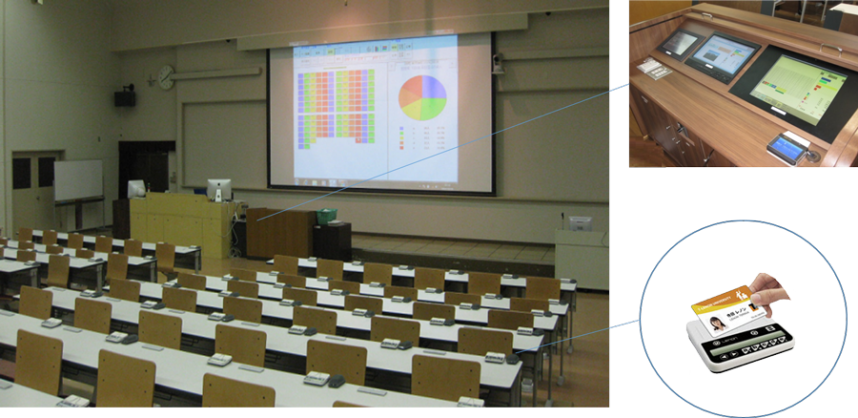

(注2)クリッカーの3類型:「設置型」は、ICカード読み取り機と選択肢ボタンが一体になった端末(右の写真)を学生の机に一台ずつ設置し、その上にICカード機能がついた学生証を置いて用いる。「ハンディ型」は、10キーパッドのついた無線端末を利用する。「スマートフォン利用型」はハンディ端末の代わりに、学生が個人で所有するスマートフォンを利用するタイプである。

※ Special第11回は、TERADA.LENONインタビューを2号(上・下)に分けてお送りします。今回はその「上」です。

TERADA.LENONってどんな会社?

![]()

ICカード連携型クリッカー(講師画面)

![]()

株式会社TERADA.LENONのクリッカー導入事例

企業から見た大学教育・学会

この続きは「クリッカー専門のベンチャー企業TERADA.LENONインタビュー(下)」をご覧ください。