2017PCカンファレンスは、8月5日(土)・6日(日)・7日(月)の3日間、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスにて開催されました。PCカンファレンスは全体会・基調講演によって開会します。そのため、全体会に先立つセッションは「プレカンファレンス」と呼ばれています。

2017PCCのプレカンファレンスは、基調講演も担当する井庭崇実行委員長によって行われました。基調講演・プレカンファレンスともに「パターン・ランゲージ」がテーマでしたが、基調講演は方法論の説明と具体事例の紹介であったのに対し、それに先立つプレカンファレンスは、パターン・ランゲージを実体験できる、参加型の「対話ワークショップ」でした。

今回のSpecialでは、2017PCカンファレンスの全体テーマ「創造する学び -アクティブ・ラーニング2.0-」を象徴する、プレカンファレンスの「対話ワークショップ」について報告します。

文責: 小野田哲弥 (CIEC広報・ウェブ委員会)

対話ワークショップ「創造的な職員研修・FD体験! アクティブ・ラーニング・パターンによる対話」

井庭崇 (慶應義塾大学総合政策学部准教授, 2017PCカンファレンス実行委員長)

パターン・ランゲージとは

![]()

井庭崇 (慶應義塾大学総合政策学部准教授, 2017PCカンファレンス実行委員長)

そもそも「パターン・ランゲージ」とは何か。端的に言えば「経験則を言語化して共有する方法」である。例えば、様々な成功事例に潜む共通のパターンを「うまいやり方」「コツ」「秘訣」として抽出し、それらに言葉を与えることによって新しい概念を創り出す。その「概念=言葉」を共有することによって、ある状況下におけるソリューションとして、即時的かつ有効に機能させることができるという方法論である。

一つ一つのパターンも、それ自体すぐにでも実践できる有用性を持っているが、それらの言葉が単なる部分最適な要素に留まらないよう、絶妙に構成されている。井庭氏が創造するパターン・ランゲージは、それぞれのパターンが有機的に連携し、体系的に編み上がることによって、全体的により高い質の実現が支援される点に最大の特長がある。

アクティブ・ラーニングのためのパターン・ランゲージ《教師編》

![]()

『Active Learning Patterns for Teachers』(アクティブ・ラーニングのためのパターン・ランゲージ《教師編》)

そして、今回の対話ワークショップ用に参加者全員に提供されたツールは、株式会社クリエイティブシフト(井庭氏が代表取締役社長)と株式会社ベネッセコーポレーションとの共同開発により、前日(2017年8月4日)にリリースされたばかりの『Active Learning Patterns for Teachers』(アクティブ・ラーニングのためのパターン・ランゲージ《教師編》、以下ALP for Teachers)であった。

当該ツールは、全国でアクティブ・ラーニングを積極的に展開している計12名の教員(小学校・中学校・高校・高専・大学)を対象に、3~4人ごとのグループに分けて入念に実施したマイニング・インタビューを起点とし、そこから得た430個の「パターンの種」を、数十時間に及ぶ複数回のKJ法によって、最終的にA・B・Cの3カテゴリー、それぞれ15パターンで構成される計45のパターン・ランゲージに収斂させたものである。

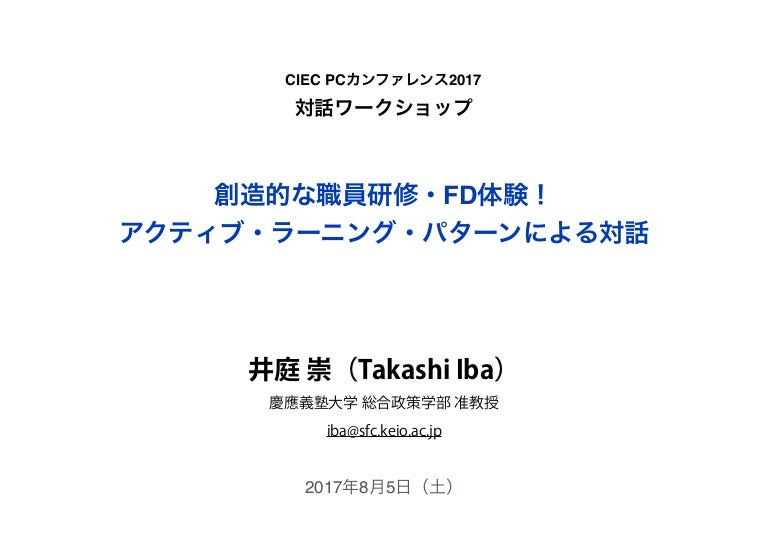

ワークショップ1: 歩きながらの対話

![]()

ALPの3ツール

『ALP for Teachers』は、(1)ALP冊子、(2)ALPカード、(3)ALPアセスメントの3点セットから成る。最初のワークショップは、カテゴリーA「学びたい心を見つけ、育てる」の15パターンを対象に、(1)ALP冊子をもとに井庭氏から説明を受け、一人一人に別途用意された「対話準備シート」に〇と☆の記号を付けるところから始まった。〇を付けるパターンは、回答者本人が既に経験しているパターンである。他方、☆を付けるパターンは、現状では未経験であり、どうしたら実践できるか、その秘訣を知りたいパターンである。

![]()

2017PCC対話ワークショップ1「歩きながらの対話」

「歩きながらの対話ワークショップ」と名付けられたこのワークショップは、各自が記号を付け終わったあと、文字通り“歩きながら”ペアを見つけ、自身に不足している☆のパターンの実践事例を、〇が付いている先達者に尋ね、ヒントを得るという内容である。その際、必ず初対面の人と2人でペアを組み、なおかつ「学びの主人公」「好きの深掘り」といったパターン・ランゲージの固有名称を用いて対話するというルールが与えられた。

開始前は見知らぬ人との会話は難しいのではと思われたが、開始早々、その杞憂は雲散霧消した。各自が抱えるニーズへのヒントが得られるとあって、参加者全員が積極的に話しかけ、時間を忘れて対話に没頭するシーンが教室内に溢れたからである。また、パターン名を繰り返し用いることで、その概念が共通言語として刷り込まれていく不思議な感覚がそこにはあった。

ワークショップ2: パターン・カードを用いた対話

![]()

2017PCC対話ワークショップ2「パターン・カードを用いた対話」

つづいてのワークショップは、5~6人ずつグループを組んで座りながら行う「パターン・カードを用いた対話ワークショップ」であった。対象パターンは先のカテゴリーAの15パターンに、カテゴリーB「一段上へ引き上げる」の15パターンを加えた計30パターンである。

このワークショップでは、『ALP for Teachers』の3ツールのうちの(2)ALPカードを用いる。まずトランプカードのようにシャッフルしたのち、裏返して1人に5枚ずつ配る。つぎに、各自が自分の5枚のカードのうち、「歩きながらの対話ワークショップ」でいうところの〇に当たる、成功体験のあるパターンを選ぶ。そして各々が自身の成功事例を順番に紹介していくというものである。

![]()

ラーニング・パターン・カード

井庭氏本人がデザインしたイラスト入りのカードを用いることで、ワークショップ1以上に当該パターンのイメージが喚起される。また、参加者自身もパターン・ランゲージの仕組みに慣れてくる頃合いであり、冒頭に井庭氏から説明を受けた「状況」「問題」「解決」のプロセスが下地になっていることも自然と理解した上で、各パターンについての説明の仕方も、各参加者が熟達していっている印象を持った。

ALPアセスメントへの展望

以上、90分間が瞬く間に過ぎるセッションであり、ワークショップ1・2ともに、もっと対話を続けたいと熱望したくなるほど充実した内容であった。今回は扱えなかったカテゴリーC「ともに高めあい、変わり続ける」も含め、全45のパターンの秀逸さ、それにまとめ上げる労力の膨大さにはただただ圧倒されるばかりだ。そして、全参加者が一様に「次は自分の職場でもやってみたい」との思いを強く抱いたに違いない。

![]()

2017PCC対話ワークショップ「ALPアセスメント」

『ALP for Teachers』のツールには、(1)ALP冊子、(2)ALPカードの他に、(3)ALPアセスメントもある。当該45のパターンは、実は3パターンごと、15のクラスターに系統立てられている。(3)ALPアセスメントは、45パターンの経験の有無をチェックし、その数をカウントすることで、15項目のレーダーチャートとして、自身の強み・弱みを自覚し、目標設定に役立てることのできるツールだ。このツールは職場内の教員で共有することにより、組織アセスメントとしても活用できる優れものだ。

対話ワークショップ参加者の感想 (一部抜粋)

最後に、本対話ワークショップに対する参加者(五十音順)の感想を以下に抜粋する。これらの反響から、当セッションがいかに高い満足度をもって受容されていたかが窺い知れよう。CIECの会員属性として最も多い「教員」をターゲットとし、参加者自身も勤務校に帰ってすぐに実践したくなるような、まさに「創造的な職員研修・FD(Faculty Development)体験!」の名に相応しい貴重なプレカンファレンスであった。

![]()

古賀暁彦氏(写真左)

「現在アクティブ・ラーニングを推進するためのFD研修会の企画を担当している。最近研修内容がアクティブ・ラーニングの実践事例の発表ばかりで困っていた。今回の対話ワークショップは、一方的にベストプラクティスを聞くのではなく、他者との対話から、自分の授業をふり返り、未来に向けての改善の方向性を認識できたので大変有意義であった。今後FD研修会にALPを取り入れ「聞くだけのFD研修会」から脱皮したいと思う。」

古賀暁彦 (産業能率大学)

![]()

柴田直美氏(写真右)

「自分のこれまでの経験を、15個の言葉をきっかけに言語化し、初対面の方と共有したことで、自分自身の授業を短時間に振り返り良い点をみつけることができました。また同時に、素直に改善すべき点にも向き合うことになり、さらにそれらを、初対面の方々と共有することで、問題発見・解決のヒントに出会うことができました。短時間の体験でこれだけのことを引き出すこれらの言葉の魅力に触れられて有意義な時間となりました。PCCのスタートにふさわしい楽しい時間をありがとうございました。」

柴田直美 (日本女子大学附属高等学校)

![]()

高瀨敏樹氏(写真中央)

「私とパターン・ランゲージの出会いは、全くの偶然でした。数年前にTwitterで可愛いイラストに惹かれて、『ラーニング・パターン』(@LPattern)をフォローしたことが始まりでした。その後、CIECの20周年記念シンポジウムで井庭先生の講演を聴き、俄然興味が湧きウェブサイトで情報を収集しましたが、どう活用するものなのか具体的なイメージが浮かばずにずっともやもやしていました。今回の「対話ワークショップ」に参加して活用手法を体感することができ、すっきりしました。「対話」をキーワードとしたこのアクティビティは純粋に楽しく、個々の学びを共有し発展させることができる優れたツールだということを確信しました。」

高瀨敏樹 (札幌旭丘高等学校)

![]()

橘孝博氏(写真左奥)

「建築分野で開発されたパターン・ランゲージを教育分野で応用するということで、興味あり参加しました。自分の成功体験を言語化して他人に伝えて、本質を共有していくという営みですが、冊子やワークシートが用意されていて、分かりやすい内容でした。特に、対話の相手を探すのに会場内を歩き回るという点が、授業ではあまり行わない動きだったので新鮮でした。教員として自分で活用するには、目の前の生徒に合わせて、適切なパターンを作る力量が必要ですね。」

橘孝博 (早稲田大学高等学院)

![]()

皆川雅章氏(写真左手前)

「教育の場において共通の言葉で語ることの大切さを実感しました。ワークショップで配布された対話準備シートに記された15項目の中で、該当したのは4個しかなく、自分自身が「やっているつもり」であったことを認識し、振り返りの機会となりました。また、初対面同士であっても、共通の言葉を持つことによって積極的な対話が可能であることを体験しました。後期の講義で試してみたいと思います。」

皆川雅章 (札幌学院大学)

![]()

松下慶太氏(写真左奥)

「学生や生協職員、高校の先生などさまざまな方とパターン・ランゲージという共通の言語を通して会話できて良かったです。抽象化されたパターンから自分が具体的に何をどうやっているか、ということと自分がやっていることを抽象化するとこういうことかを立場を超えて対話できました。」

松下慶太 (実践女子大学)

以上、Special第14回として「2017PCC対話ワークショップ報告」をお送りしました。

今後のSpecialにもご期待ください。

![]()

2017PCC対話ワークショップ「創造的な職員研修・FD体験! アクティブ・ラーニング・パターンによる対話」(井庭崇 慶應義塾大学総合政策学部准教授, 2017PCカンファレンス実行委員長)

Special一覧に戻る