MOOC版「インタラクティブ・ティーチング」は今まで2万人以上が履修している人気コンテンツである。元は東京大学総合教育研究センターで、フューチャーファカルティ・ディベロップメントのカリキュラムの一環として開発されたが、3年前から一般に公開され、誰もがインストラクションの基本を学修できるコンテンツとして活用できるようになっている。

| インタラクティブ・ティーチング

東京大学ファカルティ・ディベロップメント | 東大FD | TODAI FD.COM | 東京大学

東京大学では、MOOC(大規模公開オンライン講座)において、インタラクティブ・ティーチングを無償で公開しています。

第15回Specialでは、2017年8月20日(日)に東京大学本郷キャンパスにて開催された、インタラクティブ・ティーチングのリアルセッション第2回「ルーブリックを極める」の参加報告記を掲載する。1回目のリアルセッションはオンラインコンテンツの全体を網羅する形で開催されたが、2回目の今回は「評価・ルーブリック」のテーマに限定した1日のセッションとして開催されたものである。

(文責: 広報・ウェブ委員会 古賀暁彦)

セミナー概要

セミナー名:

インタラクティブ・ティーチング リアルセッション

第2回「ルーブリックを極める」

開催日:

2017年8月20日(日)

開催場所:

東京大学 本郷キャンパス

主催:

日本教育研究イノベーション

東京大学総合教育研究センター

参加者:

大学、高校の教員を中心に約80人参加

(ちなみに今回の参加者は1回目のリアルセッションのリピーターが6割ぐらいを占めていたそうだ)

事前課題

この会合はいわゆる反転学習の形態を取っており、リアルセッションに参加する前に、MOOC「インタラクティブ・ティーチング」の該当箇所の視聴、同コンテンツの書籍『インタラクティブ・ティーチング』(河合出版)の該当箇所の熟読、自らが今まで作成したルーブリックの提出等、いくつかの課題がある。また、それら活動の情報は本セッションの参加者のみがアクセスできるCybozuLive上で情報共有がなされた。

リアルセッション当日【午前】

「ルーブリックの知識確認と理解促進」

趣旨説明

本リアルセッションの目的:

学習者の学びが深まるようなルーブリックを作成・活用することができる。

本リアルセッションの手法:

反転学習による実践を重視した内容となっている。ルーブリックの活用経験等によって午後から下記の3つのグループに分けてセッションを進行した。

グループA ルーブリックを作って使っている人

グループB 堀上さん 作成したことがあるが使ったことがない人

グループC 高等学校等の先生のグループ

午前中 第一セッション

「事前学習の復習」(講義形式)

![]()

ルーブリックの基本構成

事前の反転学習による知識学習の復習として、以下の点について簡単な講義が実施された。

評価の意義と注意点

・形成的評価と総括的評価の違い

・適切な評価なのかを判断する観点「信頼性」「妥当性」「効率性」

ルーブリックの意義と注意点

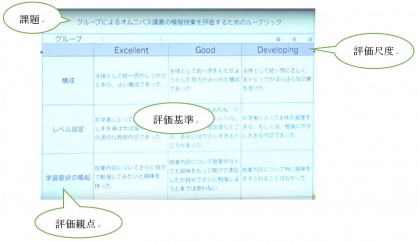

・ルーブリックの基本構成 課題、評価観点、評価尺度、評価基準

午前中 第二セッション

「演習を通じたルーブリックの理解促進」(グループワーク)

①欠点のあるルーブリックAを改善する演習

今回示されたルーブリックは150~300字のレポート課題を評価するためのもの。まずは3分ぐらい個人で改善点および改善案を考え、つづいて3人グループで意見を交換する。つぎに提出された4つの課題を改善したルーブリックに基づいて採点し、さらなる改善点がないかを3人で検討した。最後にこのワークでの学びをまとめ、教室全体で共有した。

②改善後のルーブリックBと改善前のルーブリックAの比較

まずは3分ぐらい個人でルーブリックBの良い点を指摘し、次に3人グループで意見を交換した。

③このセッションを通じて学んだことのまとめ

個人および3人でまとめる。ちなみに私の学んだことは以下の4点であった。

・ルーブリックを作成する過程で、課題そのものもブラッシュアップされる

・評価基準は1枠に1つ、短い言葉で簡潔に記述する

・評価基準は「やや」「かなり」等の曖昧な表現の代わりに定量的な基準を入れるとベター

・何度も修正してよりよいルーブリックを目指す

リアルセッション当日【午後】

「ルーブリックの実際場面への活用」

1.ルーブリック改善ワーク

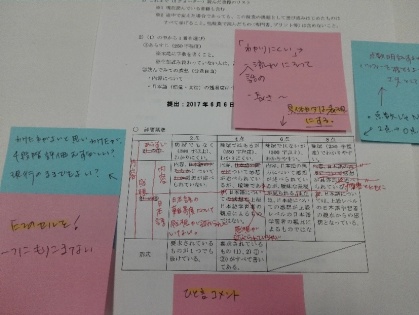

![]()

ルーブリック改善ワークの例

各自が授業で使っているルーブリックをA3の紙の中央に張る。まず各自ルーブリックの修正を行い、その後で自分で修正できない問題点を青色の付箋に記述し、ルーブリックの周りに貼る。その青色付箋に対して、グループのメンバーが解決策を赤色の付箋に記述し貼るというワークである。グループ内でのワークが終了したら、他のグループのワークシートを閲覧した(ギャラリーウォーク)。

2.ルーブリックのQ&A集の作成

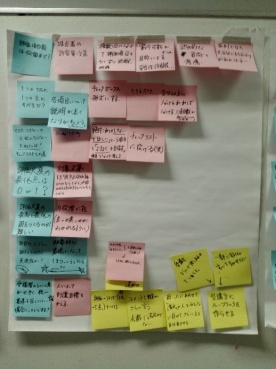

![]()

ルーブリック作成Q&A集の例

今までのワークを参考に、少し抽象度を上げたQuestionを考え、青色付箋に記述。それに対しグループでAnswerを考え赤色付箋に記述し貼る。Q&A集が完成したらギャラリーウォークを実施し、他のチームのQ&Aを閲覧。この時、グループに一人残し、交代で説明係を担当させる。

まとめ

最後に本日のふり返りを実施し、明日に繋げることを個人→3人グループで考える。このセッションは、A~Cのグループのメンバーが1人ずつ入ることにより、より広い視点から自己のルーブリック活用が検討できる場となっている。

感想およびコメント

一言でいうと非常に画期的な内容であった。ICTを活用した教育という面においては、MOOCの動画視聴という一方的な知識の伝達だけでなく、Cybozu Liveを活用することで、参加者の事前の問題意識や、ルーブリックの共有を実施していた。参加者の多くが自発的にこの会合に参加していることもあり、事前学習の段階からみな前向きに発言や資料をCybozuに投稿している点が印象的であった。

今回参加したリアルセッションも、アクティブラーニングの手法(Think Pair Shareやギャラリーウォーク)を活用することで、「MOOCインタラクティブ・ティーチングで学んだらこのような感じでセミナーを設計できる」というお手本のような進行になっていた。1日の進行も、①知識の確認、②知識の理解促進、③実際場面への知識の活用という順番で構成されており、分かりやすい授業デザインとなっていた。

そうした主催者側の配慮や努力もさることながら、一番の成功の要因は参加者の意識の高さにあると私は考える。普段CIECをはじめ大学教育系の学会にいくつか参加しているのだが、それらの場でお会いする先生方とは属性が異なる先生方が多数参加していた。学会の場以外で、他大学や高校の先生と教育について語り合う経験があまりなかったため、非常に新鮮な経験であった。

さて、今回のテーマ「ルーブリックを極める」の一番の収穫であるが、様々な参加者が作成・活用している多様な形態のルーブリックを拝見できたことであった。それらはCybozuで共有されているので、今後じっくり拝見し、自らのルーブリックを改善する際に役立てていきたいと思う。なお、今後もこのリアルセッションを年2回の頻度で開催していく予定とのことなので、今後も半期ごとの教育実践の振り返りの場として活用していければと考えている。

最後にこの素晴らしい企画を主催していただいた(財)日本教育研究イノベーションセンターならびに東京大学総合教育研究センターに感謝の意を表したい。