会長インタビュー #5 松下慶太さん (CIEC理事, 実践女子大学准教授)

若林靖永会長(京都大学経営管理大学院経営研究センター長)が、ユニークなCIEC会員を中心に自らインタビューを行う企画の第5回。ソーシャルメディア時代のワークスタイルを研究する松下慶太さん(実践女子大学人間社会学部准教授)です。今回、新たな試みとしてビデオ収録を行いました。ぜひ臨場感あふれる映像をご覧ください。

(編集: CIEC広報・ウェブ委員会 角南北斗、小野田哲弥)

1.サバティカル滞在先としてなぜベルリンを選んだのか

松下さんは京都大学文化学研究科、フィンランド・タンペレ大学ハイパーメディア研究所研究員などを経て現職。博士課程時代の研究テーマは「情報教育」(教育の情報化)だったが、当時から教育工学的アプローチ(教育効果の測定)よりも「建築学的観点」(場所や空間の構成や変容)に関心が高かったという。実践女子大学の教員になってからの主たる研究テーマは、博士課程時代の研究を発展させた「ワークスペース」、そして勤務校の所在地である「渋谷の街」。渋谷はかつての「若者の街」というイメージに加え、現在はコワーキングスペースをはじめ、新しい働き方の先端を走る街になっていることが背景にある。

2018年度はサバティカルを取得してベルリン工科大学へ。留学先として「ベルリン」を選んだ理由は、渋谷との対比として興味深かったから。ベルリンは政治的首都でありながら産業面に弱いため、「デザイン」や「ICT」といった新産業の育成に積極的だ。ロンドンやパリと比べて比較的物価が安く、ビザも取りやすいため、ヨーロッパ中から先進的な若者が集まる街でもある。さらに現在、東ベルリン地区の再開発も進んでおり、「空間をどう使うのか」というリノベーションの観点からも、ヨーロッパの中で最もアグレッシブで面白い都市だと考えた。

2.コワーキングスペースの意義をどう考えるか

若林会長のコワーキングスペースに関する「誰が?何のために?」という質問に対して、松下さんは、第一に「越境」、すなわち学習論や経営イノベーション論でよく語られる「セレンディピティ」(偶然がもたらす幸運)への期待を挙げた。続いてユニークな説明が語られる。それは「孤独」への着眼だ。松下さんは孤独にも「積極的孤独」と「消極的孤独」があると語る。オフィスの中で忙殺されるビジネスパーソンが持つ一人で集中したい欲求が前者、フリーランスといった新しい働き方をする人々の寂しさを解消する目的が後者の代表例だという。

松下さんがベルリンでの観察から感じたのは、コワーキングスペースにおける「実践共同体」と「スタイル共同体」という2つの類型の存在であった。実践共同体は目的志向のプロジェクトを典型とした「正統的周辺参加」であり、他方、スタイル共同体とは、新しい働き方を肯定・共有するための交流の場だという。また松下さんは、「正統的周辺参加」の対として、新参者がコミュニティを先導する「ゲリラ的中核参加」という新概念を提示する。この説明に若林会長も、コワーキングスペースが持続的に成長発展していけるかどうかの分岐点がまさに「ゲリラ的中核参加」の有無だと賛同する。なぜなら、常連客が仕切ってしまったのでは、折角の「越境」(セレンディピティ)の効果が薄れてしまうからである。

3.ベルリンで感じた日本との違いは?

日本とベルリンとの比較においては、我が国におけるコワーキングスペースは「働き方改革」の一環として「企業」をターゲットとしているのに対して、ヨーロッパ諸国では主体者として「個人」が設定されているという差異がまず議論される。その意味では日本の「働き方改革」は「働かせ方改革」かもしれない。

働き方に関する両者のスタンスの違いを示す好例が「サバティカル」だ。日本人研究者はサバティカル中も勤勉で驚かれる。ヨーロッパでは「ワーケーション」(ワーク+バケーション)の一環として、どのように働きたいのか、(例えば引退後)どういったライフスタイルを求めるのかを再考する期間としても重視されるのとは対照的である。

4.教育手法としてPBLを取り入れた理由

ここからインタビューの主題が教育へと移る。松下さんが教育面で重点的に取り組んでいるのは産学連携PBL(Project Based Learning)だ。特に「オフライン」のフィールドワークに注力している。ただしここでいうオフラインとは、従来の「オンライン」との二項対立概念ではなく、「オンライン行動を前提とするオフライン行動」(ex. 渋谷のハロウィンやタピオカミルクティー)である。この指摘に対して若林会長も、専門のマーケティング分野の「循環型消費」や、教育における「反転授業」を引き、現代の一般的傾向だと解説する。

PBLを重視する理由としては、“実践”女子大学はその名の通り“実践”重視の校風であり、なおかつ渋谷という立地が、産学連携PBLを実施する上で、絶好のロケーションとなっていることも挙げられる。だが第一の理由は、実社会はペーパー試験とは違い、何が問題かもわからない中で、個人ではなくチーム単位で取り組むことが常であるからに他ならない。この「トランジション」(遷移、移行準備)という点に関して、若林会長も、現代の高等教育における課題を反映しているとした上で、大学での専門が就職後にどう繋がるかを理解するためには、大学で学んだことを一般化して、応用・展開・活用できる実践の場が不可欠であり、「PBLは、むしろ学びのデフォルトであるべき」と指摘する。

5.PBLをデザインする際のポイント

PBLでは、「企業」と「学生」がインタラクティブな関係にある。学生がどの程度のアウトプットができるのかを企業側が「練習問題」として試すだけでなく、学生も企業側にとって「本当・実際に」取り組んでいるその課題に “真正性”がない限り、本気で取り組まない。もう一つ難しいのが第三の立ち位置としての「教師」だ。一方では提案を考える学生の味方でもありながら、他方では企業のように講評する立場でもある。実際に教師がどこまでサポートするかは状況依存だが、教員の手を離れて学生が完全に主体的に活動できることが最終ゴールであることは言うまでもない。

その補助機能として実践女子大学人間社会学部で試験導入しているのがLF(ラーニング・ファシリテーター)だ。LFは教員と学生の間に入り、後輩をサポートする「先輩」である。その効果が絶大であることは、京大のゼミで同じ仕組みを取り入れている若林会長も強く同感。松下さんがPBLで心掛けている点を「メタ」(学んだ知識を抽象化して一般化すること)と「ベタ」(学んだ知識を実際に使いこなすこと)の両立だと述べれば、若林会長からも、PBLは繰り返すこと、すなわち、一度何もわからない下級生として経験し、次は全体像を見渡せる上級生として指導に当たる2つの経験が重要だと語られる。

6.PBLを超えた将来ビジョン

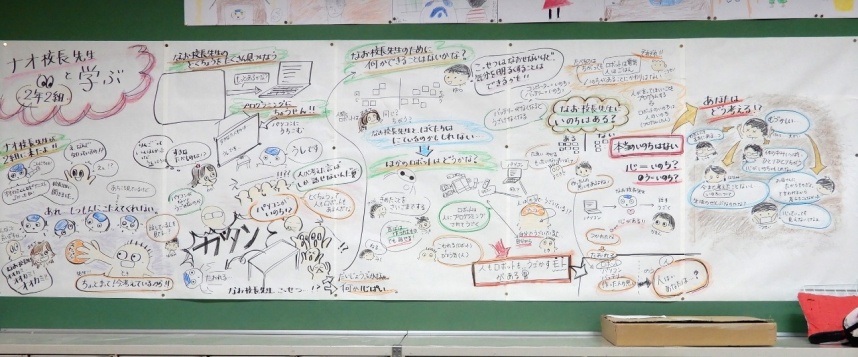

PBLにおける目覚しい成果によって、2016年に実践女子大学ベスト・ティーチング賞も受賞している松下さんだが、近年、PBLの弊害も感じ始めているという。一つは学生たちの目的意識が「パワポを綺麗に作りたい」「プレゼンが上手くなりたい」に向けられ、本来のPBLの趣旨から逸れてきている点。そしてもう一つは、「問題解決」の経験に慣れてしまうことによって、社会に出てから直面するであろう「そもそも何が課題なのかわからない問題」に対処できなくなる恐れがあるからだ。したがってサバティカルから帰ってきた2019年度は、あえて具体性の低い課題を与えたり、自分たちで問いを投げかけるようにし、スペキュラティブ(探索的)な作品制作を目指した教育活動を行っている。

また最近では、ソーシャル・デザインの観点から、「デザイン態度」という概念に注目している。代表的なのは「Good Movie」か「Nice Party」かという議論だ (*註)。前者は限定された選択肢の中からどれを選ぶかという価値づけ重みづけなのに対し、後者は組み合わせが無限大で拡張可能である。実際の社会問題は「Good Movie」ではなく「Nice Party」だと捉えており、松下さんが理想とする学生像も、「Good Movie」を選ぶ学生ではなく、「Nice Party」を創れる学生だ。若林会長も一定の期間内に成果を出す点ではPBLは優れているが、一方で「当たって砕ける」経験を許容し、「失敗しても、それも学び」という寛容な姿勢が大切だと補足する。そして、現代は「ほしいものは選択」する、消費型の欲求充足が標準的だが、制約のある状況下でやりくりし、「創造して楽しむ」ことが大切であるとも。そして二人共通して、大学は「小さな社会人」の量産だけではなく、「未来の社会人」を育成する場であってほしいと願いを込める。

7.CIECへの期待

最後に「CIECへの思い」を尋ねた若林会長に対して、これまで会誌編集委員として数多くの査読に携わってきた松下さんは、投稿論文にしてもPCカンファレンスでの発表にしても、脱中心的に、既存分野のピラミッド構造に囚われることなく、「CIECらしい」さらにいえば「CIECだからできた」という研究がもっと出てきてほしいと語る。

松下さんがCIECに期待するのは、ある種コワーキングスペース的な熱気のある雰囲気だ。「実践共同体」的にいろいろな知識が共有されることはもちろんのこと、「スタイル共同体」として、新たな研究スタイルを披露し、シェアされる場である。これに若林会長が、参加することで“リフレッシュ”もできる「ワーケーション」機能もあると付け加え、笑いが起きる。だが「PCCにも学園祭を創るようなワクワク感がほしい」と語る松下さんの目は真剣そのものであった。